A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, X, Z

A. Haut de page

A- :

Préfixe privatif : aphylle : sans feuille, apétale : sans pétale, aptère : un dimanche sur deux, acaule : sans tige.

Abiotique [descripteur. écologie]

Concerne des situations qui ne sont pas engagées par le vivant: climat, minéralogie du sol, etc. Voir Ellenberg.

Accidentelle [descripteur. phytosociologie; notion botanique] :

En phytosociologie (étude des communautés de plantes : la manière dont elles se rassemblent fonction des limites et faveurs écologiques) : plante dont la présence n’est pas significative. Car arrivée là par hasard.

En botanique, plante qui n’est pas indigène, qui a un comportement spontané, et qui a été introduite par accident, mais non échappée d’une culture.

Accrescent [descripteur botanique]:

Qualifie n’importe quel organe floral qui continue à grandir en post-floraison.

Achène [descripteur botanique. type de fruit]

voir akène

Aciculé.e [descripteur botanique]:

En forme d’aiguillon souvent droit très mince/étroit.

Acuminé [descripteur botanique]

Se dit d’un organe se terminant par une pointe fine, effilée, plus longue qu’un apicule. Un acumen.

Adaptation/ évolution [Sciences de l’évolution]

On est dans le champ darwinien. En général, le terme évolution est utilisé. Lorsqu’une solution s’est fait jour et qu’elle est pertinente, elle a vocation à se répandre. L’exemple darwinien le plus célèbre concernant ce sujet est l’étude des becs chez les pinsons. Le terme d’évolution risque de sous entendre la disparition de solutions apparues plus anciennement. Mais il reste utilisé justement car il permet de montrer qu’une innovation est supposée plus récente qu’une autre. Cela simplifie les raisonnements et la mémorisation. Le terme d’adaptation permet au contraire d’indiquer que les innovations plus anciennes et les innovations considérées comme plus récentes cohabitent.

La version ultra simplifiée présume de la disparition des innovations plus anciennes du fait des phénomènes de concurrences, mais sans prendre en compte la commensalité, les parasitismes, la coopération … Ainsi que toutes autres formes d’interactions ou d’absences d’interactions, et la manière dont se modèle le vivant à travers le temps.

Réfléchir cet axiome à l’intérieur d’une seule espèce est une grave erreur de raisonnement. Les différentes versions du darwinisme social sont ineptes par nature et ont également plutôt souvent (bien moins chez l’ami Kropotkine) une dimension insultante. Et cela d’autant plus que cela concerne en premier lieu la morphologie: la tronche que peuvent avoir des corps.

L’adaption est considérée comme une résultante de la fitness darwinienne. La fitness indique l’avantage quant à la reproduction des espèces les mieux adaptées à leurs environnement. Cela renvoie également à la question de l’énergie.

L’expression de l’adaptation et de la fitness, si on veut la prendre en compte, est un peu particulière en ce qui concerne les plantes. Cela se réfère à la stratégie CSR et à la typologie de Raunkaier, ainsi qu’à l’échelle d’Ellenberg et à la trophie. La typologie de Raunkaier définit différent profils écologiques correspondant à différent périmètres stratégiques (CSR). Ainsi classiquement les annuelles (thérophytes) ont pour stratégies de produire de très grandes quantités de graines, et de mourir suite à la fructification. Alors que les chaméphytes sont arrachées par des manipulations aux sols tels des sarclages, les graines des annuelles restent et s’exprimeront à la prochaine saison favorable. Il s’agit d’une modalité d’adaptation. Il s’agit des plantes rudérales. Ces plantes ont une grande descendance mais … pour ainsi dire sont les plus « faibles ».

Les chaméphytes quant à elles sont résistantes à des situations particulières: un peu trop froide ou un peu trop sèches. L’échelle d’Ellenberg présente des caractéristiques écologiques, et trophiques.

Voir à Energie.

Adventice :

Terme un peu chic pour dire « mauvaise herbe ». Plantes profitant des conditions de cultures, pour s’y installer. Elles préfèrent ces situations. Soit généralement en raison de la trophie, soit en raison de la rudéralité. Soit encore parce qu’elles n’ont pas le choix. Elle s’y réfugient d’une concurrence trop importante ailleurs. Ce terme n’est plus utilisé que dans le contexte agricole ou jardin.

Agriculture (points de repères)

Concernant l’agriculture, il faut d’abord remarquer que les San et les Sentinelles forment sans doute les seuls contre-modèles ne pratiquant aucune forme d’élevage ni de cultures.

Quelques repères temporels :

Les faveurs aux engrais n’ont pas forcément de début d’histoire (?) La mise en culture du blé n’implique pas automatiquement le sarclage. Mais il y a tout de même possiblement la question du désherbage. Sa domestication il y a un peu moins de 10 000 ans en Asie occidentale, je serais vraiment surpris que cela n’implique pas le sarclage. Idem du Maïs (a priori domestiqué il y a environ 9000 ans dans le sud ouest du Mexique), Soja (domestiqué il y a environ 5000 ans, probablement au sud de la Chine) et du riz. L’ensemble de ces aliments implique la cuisson ou la fermentation. Le manioc (Manihot) été domestiqué dans une aire partagée entre le Brésil et la Bolivie entre 5050 et 4050 BP. Le sarrasin est à peu près deux fois moins nutritif que le blé (il m’intéresse car c’est un aliment plutôt pauvre, et supportant les sols maigres). Sa domestication est des confins de l’Himalaya (sud-ouest de la chine), il y a environ 3000 ou 4000 ans. Les Yi semblent suspectés de l’avoir répandu au Sichuan, ainsi que de l’avoir plus tardivement répandu vers le nord de la Chine. D’où il nous serait venu. Les sociétés néolithiques qui ont domestiqués la banane pratiquaient certainement le sarclage ou des manipulations sur le sol (cultures sur buttes au niveau des marais de hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle Guinée, il y a un peu plus de 6000 ans).

Concernant l’élevage, ce qui m’intéresse un peu plus au départ: à savoir les parcours, les landes, les prés et les prairies … J’avoue ne pas avoir pour l’instant d’idée très convaincante pour chercher comment trouver un historique un peu « fiable ». En effet, aux problématiques propres à la paléontologie et à l’archéologie (un endroit intouché depuis telle date), s’applique une typologie: parcours donnés ou libres, zones closes. Et continuités entre les différents types. Trouvable mais avec un peu de patience.

Les manipulations de sols en surface … Donc concernant en priorité le sarclage. Les raisonnements impliquent pas mal de petits aspects. On peut aller beaucoup plus profond dans le sol avec une houe qu’avec une charrue contemporaine. On ne peut pas seulement de mon point de vue, ou en tous cas à échelle un peu mondiale, considérer l’outil comme avancée technologique. Il est là aussi intéressant d’estimer à quoi il sert. Donc déjà ce qu’il produit. Or il va produire des changements dans le sol qui dépasse la question de l’ameublissement. Mais selon les types de sols, c’est à dire selon la pédogénèse concernée (qui ne sera pas la même en climat tempéré atlantique et sous les tropiques). Peut-être aura t’on bientôt des informations complémentaires sur la période durant laquelle le soc a pu être ajoutée à la charrue. Cet aspect technique, d’assez belle importance je pense, implique l’efficacité ou confort du geste (toujours plus facile et rapide qu’avec une houe), mais également des coûts comme par exemple nourrir un cheval … (le moins cher c’est toujours de le faire à la main, donc la houe). D’autres outils, très étonnant, dont je me souviens pas le nom, sortes de bâtons à fouir … ont également existés.

Les premières manipulations de pentes, donc les terrasses agricoles ne sont pas très faciles à dater. On ne peut trop y appliquer un point de départ. La fonction reconnue est la maîtrise des flux, en général l’eau mais parfois des flux aériens (vent). Sur l’île du Cap-Vert, il a été remarqué des terrasses qui ne soutenaient pas longtemps les flux d’eaux sur la pente (Mollard, Walter, 2008). Se transformant en bourrelets. Et répondant donc mal à la fonction attendue. Il semble difficile de retrouver archéologiquement ou géomorphologiquement la trace de telles terrasses molles si elles ont existés auparavant. Je crois qu’il est d’usage de considérer les dates de -4000 à -3000 avant 0 pour les premières terrasses.

Le bocage dans l’absolu n’a pas vraiment d’âge mais son point de départ doit être situé à l’époque moderne (Europe).

Au xviii (Europe), avec les physiocrates, un changement de modèle accompagne l’idée d’un abandon de l’État. Les matières sont plus facilement échangeables. Et si en une région une production est mauvaise, elle peut en théorie par la « loi du marché » être trouvée en provenance d’une autre région.

Au XIX, des « agronomes » (il ne portaient pas ce nom là) parcourent la France et incitent au bocage.

L’agriculture industrielle a une histoire plus longue dans l’ancienne URSS et aux USA. Cependant l’économie libérale depuis donc le xviii implique nécessairement une interaction (ou même une interdépendance –cas actuel) des différentes régions dans le monde. L’agriculture industrielle implique plusieurs aspects, particulièrement liés à la société de consommation. Il peut s’agir des pratiques agricoles et on remonte a la première partie du XX pour l’URSS et les USA (la France en ce domaine n’apparaît comme un exemple particulièrement convaincant), on peut aussi remarquer la nécessité d’acheminer la production vers le consommateurs (la question des autoroutes nous mène peu avant Mussolini, en Italie). Mais globalement l’interaction entre les différentes régions du monde a dans ce contexte son importance aussi. Donc plutôt peu avant 1950. Notamment dans l’hexagone, où l’auto consommation, les produits locaux … etc (souvenir de lecture de Jean-Loup Trassard). L’abandon de cette dernière dimension est extrêmement récente. Autrement dit, le poids de la production locale a une importance au moins jusque dans les années 1950.

Fin de la seconde guerre mondiale : début de la révolution verte. Industrialisation de l’agriculture avec des parcours techniques se rapprochant de ce qui existe aux USA et en URSS, nouveaux produits intrants (lié aux industries pétrolières et pharmaceutiques/ d’origine parfois militaires). Agrandissement des parcelles par la suppression du bocage. Création des coopératives agricoles pour aider les agriculteurs. Cela permet de centraliser en chaque point, les produits nécessaires aux parcours techniques agricoles, mais aussi les produits destinés à la vente. Et donc une dépendance au système routier accrue. Ces coopératives s’inscriront par la suite dans le modèle mondialisé de l’agriculture.

L’histoire de l’agriculture n’est pas uniquement limitée à son volet d’industrie lourde. Sont étudiés par l’ORSTOM/IRD et par le René Dumont à partir de la fin des années 1950 d’autres solutions. Sur le plan des parcours techniques traditionnels et sur l’innovation. Dans le cadre de la permaculture laquelle prend un envol dans les années 1970, la date d’apparition du système VAC viêtnamien n’est pas connue mais remonte avant les années 1970 (bien avant, hypothèse : durant la période où le pays était fermé ou encore possiblement avant). C’est au tout début des années 1970 que le bois raméal fragmenté est expérimenté au Canada. Par ailleurs les progrès en Paléo écologie et en Archéologie permettent désormais de comprendre avec assez de finesse les parcours techniques agricoles de sociétés totalement disparues. Il y a une différence entre l’étude de parcours traditionnels, et les mêmes études dans un contexte agronomique (permaculture incluse – je n’aime pas qu’on qualifie la permaculture de simple pratique car Mollison comme Fukuoka lequel commence à s’interroger à partir de 1938 sont agronome et physiopatholgiste, Mark Shepard ne l’est pas je crois par diplôme mais ses essais et réflexions sont un travail d’agronomie), c’est qu’il s’agit bien, malgré l’absence d’invention ou de recours à des produits nouveaux sur la terre et malgré l’absence parfois de machines formidables, de progrès techniques et scientifiques où sont particulièrement étudiés l’eau et la pente, la sédimentologie, la pédologie, le milieu (écologie) … Ce mouvement de connaissances, aujourd’hui reconnu (le e écologique de l’Inrae a été ajouté), prend une certaine force à partir donc des années 1960-1970.

Agriculture naturelle/agriculture de conservation [typologie des traitements agricoles]

Bien avant la permaculture, l’initiant en partie, mais aussi bien après avec l’agriculture de conservation, le XX ème a remarqué avec intérêt les cycles naturels, biogéochimique, permettant la fertilité. La « forêt », la forêt senso lato, devient un modèle de réflexion agronomique.

L’agronome et agriculteur Masanobu Fukuoka a mis au point ce qu’il a appelé l’agriculture naturelle. Je veux simplement souligner de sa proposition l’absence totale de travail du sol par l’humain.

C’est la pédosphère qui est convoquée pour l’ameublissement des sols. Notamment les mycètes. Cela passe par des rotations variées, un important travail de couverture des sols, de mulchage: une technique possible de lutte contre les adventices. En ce qui concerne le riz, il propose pour cette lutte un noyage périodique des cultures.

L’agriculture de conservation est en tous cas censée reprendre des principes du même type. En remarquant le coût potentiel du mulchage, des problèmes de conceptions peuvent évidemment survenir. Malheureusement, en tous cas pour l’Hexagone, une dérive a fait jour. Et la lutte contre les adventices n’est plus organisée autour de la question du paillage mais avec le glyphosate. Ce raccourci éloigne l’agriculture de conservation française des principes qui la gouverne en général.

Ces parcours techniques ont pour conséquences de pouvoir augmenter la CEC, avec comme limite le risque d’un C/N élevé.

Les adventices n’appartiennent pas au Stellarietea mediae, mais si présentes, tiennent a priori plutôt des ourlets.

(Permaculture: ce que l’on peut synthétiser de la permaculture est qu’il s’agit d’une pratique agronomique qui cherche à synthétiser des parcours techniques de toutes origines possibles, qui autrement sont conçus séparément. Elle prend souvent la forme agricole d’une solution extrêmement intensive, avec une protection des cultures d’origine biotique extrêmement variée et forte, sous l’influence notamment des agronomes australiens Molisson et Holmgren)

Aigrette [descripteur botanique]

voir Pappus

Akène [descripteur botanique. Typologie des fructifications]

Un akène. Normalement je dis une, mais c’est pour mieux me tromper. Un akène est un fruit sec (dur ou sclérifié) et qui ne s’ouvre pas (c’est donc marqué dans le nom mais en grec). Fruit sec (dur ou sclérifié) et indéhiscent, donc. Il n’y a qu’une seule graine. Et celle-ci n’est pas soudée à l’enveloppe de la fructification.

Souvent: des diakènes, deux akènes liées l’une à l’autre.

Dans la cuisine, le cumin, l’anis, le fenouil sont des akènes (des diakènes quand ils sont sur la plante).

Aire minimale (pour relevés phytosociologiques)[méthode]:

L’aire minimale correspond à la surface minimale pour chaque type de relevé concernant des taxons phytosociologiques (associations, alliances, etc.) En deçà d’une certaine surface, la communauté de plantes visée ne trouvera pas une expression pertinente. L’aire minimale est la surface minimale pour laquelle on estime que toutes les espèces caractéristiques seront là. Si l’aire minimale n’est pas respectée, il s’agit alors d’une communauté fragmentaire.

L’aire minimale se calcule. A partir d’un mètre carré de relevé, compter la divers!té floristique. Doubler le carré, compter la divers!té floristique. Recommencer jusqu’à saturation de la divers!té. La divers!té n’augmente plus.

Indicativement, selon de grands types de végétations, des ordres de grandeurs empiriques (en gros, il faut s’attendre à) :

- Pelousaires. De 1 ou 2 jusqu’à 10 mètres carrés doivent faire l’objet d’un relevé sur un espace homogène

- Bas marais ou tourbières: entre 5 et 20 mètres carrés.

- Prairial: de 16 à 25 mètres carrés. 50 mètres carrés si nécessaire.

- Mégaphorbiaies. Au moins de 16 à 25 mètres carrés et jusqu’à 50 mètres carrés.

- Roselières et cariçaies: au moins de 30 à 50 mètres carrés.

- Les ourlets linéaires: de 10 à 20 mètres carrés

- Les landes: de 50 à 200 mètres carrés.

- Les fourrés, de 50 à 100, ou 200 mètres carrés

- La forêt: de 200 à 800 mètres carrés.

Les jardins comportent des cultures sarclées à rapporter au chenopodetalia, et du prairial: en toute logique, sauf exception, les communautés sarclées en tout cas de l’ornemental qui s’y trouvent sont fragmentaires. Les pelouses sont concernées par le festuco-crepidetum capillaris (voir Fiche 06-88) .

Allogame [descripteur écologie, botanique]

Espèce dont les individus sont soumis à pollinisation par un individu différent. L’allogamie est le plus souvent obligatoire, pour les plantes qui le sont. S’oppose à autogame.

Androcée [Organe, pour description botanique]:

Partie mâle de la fleur.

Annuelle [concept: botanique]

Désolé.e. Merci d’aller voir à thérophyte (également à monocarpique).

Anthèle [Organe. Type d’inflorescence. descripteur botanique].

Inflorescence (ou fleur composée) en cyme dont les rameaux de premier ordre ont des longueurs décroissantes de l’extérieur vers l’intérieur. Typiquement présent dans le genre Juncus.

Anthère [Partie d’un organe. Pour description botanique]:

Partie terminale d’une étamine. Produisant, réservant et libérant le pollen généralement par déhiscence. Distinguée par son mode de fixation. Médifixe : l’anthère est fixée par le milieu ; basifixe : l’anthère est fixée par la base …

Anthropocène [Géologie, climatologie. Concept (?) Notion temporelle(?)]:

L’Anthropocène est une époque géologique (ou évènement d’un rang inférieur) commençant dans les années 1950. Le concept a été refusé par la commission internationale de stratigraphie en tant qu’époque, notamment en raison d’un manque de recul, et notamment d’un doute sur la durée possible. J’admet ce terme sans juger de son rang. La notion est utile. Et elle reste discutée. Les datations correspondent à ce qui était nommé « grande accélération », ou exprimé par ailleurs par la terminologie « société de consommation » comme effet poussoir. Le marqueur choisi est le plutonium (d’origine anthropique: industrie militaire nucléaire). Des éléments indicatifs d’un changement dû à l’humain sont représentés par ailleurs avec le concept de limites planétaires.

Anthropophile [Notion, écologie]:

Espèce qui suit l’humain, sans précision de facteurs explicatifs.

Apex [descripteur botanique]:

Extrémité terminale

Apiculé [descripteur botanique]

Se dit d’un organe terminé par une pointe courte.

Apprimé [descripteur botanique]:

Appliqué et couché contre l’organe qui le porte sans qu’il y ait adhérence.

Archée [Règne. sciences dites de l’évolution]:

Règne d’organismes procaryotes unicellulaires sans doute un peu mystérieux et dans lequel on trouve Plasmodium falciparum. Lequel cause le plus grave et le plus létal des paludismes.

Archéophyte [concept (temporel) botanique]:

Les archéophytes sont les plantes non très strictement indigènes qui sont parvenues à tel ou tel endroit de la planète avant la régularité des traversées notamment transatlantiques : avant 1500 après J.C. Et depuis le néolithique : désigne donc plus souvent les cortèges de plantes en lien avec l’invention de l’agriculture au Moyen Orient, pour les européens : messicoles et linicoles, etc.

Concernant l’aspect temporel, voir également néophyte

Ce dernier groupe mérite un petit stationnement. Les communautés de plantes des sols sarclés sont distinguées dans le groupe du Stellarietea. Celui-ci partage de nombreuses plantes avec le groupe des friches du Sysimbrietea. Mais il regroupe en outre des archéophytes. Fonctionnellement, les herbes spontanées dans les champs répondent à la logique de reconquête de la friche. J’utilise abusivement ce mot pour les désigner en langage vernaculaire. Mais ce n’est pas précis. D’autant que le raisonnement par la fonctionnalité est secondaire vis à vis de la floristique (les espèces rencontrées et leurs recouvrements du sol respectifs). En ce qui concerne les archéophytes, certaines se retrouvent dans les friches, mais pas dans toutes les régions. C’est le cas du grand coquelicot. Il semble qu’en Normandie (autour de Caen), ce coquelicot ne daigne pas forcément sortir des champs.

Ce que le groupe des archéophytes indique des champs cultivés, c’est que ceux-ci conditionnent la présence de ce genre de plantes en supprimant tout effet de concurrence (par le désherbage: ombrothermie, recours aux nutriments, etc.) Les champs cultivés forment donc une niche écologique ouverte pour ces plantes. Elles y sont en position de refuge (sauf celles qui parvenant à manifestement vivre en dehors de cette niche et qui prennent alors le statut propre à celui des friche: celui de rudérales.). Aussi le Stelleriatea se présente comme une évolution ou quelque chose d’analogue à une spécialisation du Sisymbrietea.

Les archéophytes sont à distinguer des paléophytes.

Architecture végétale.

En principe, je l’indique de temps en temps dans chaque fiche.

Cette discipline qui désormais fait appel à la modélisation informatique ou à la génétique a tout d’abord, et c’est l’intérêt en tous cas sur le terrain, été synthétisés par les botanistes Oldemann et Hallé.

Les noms des modèles font références à des botanistes s’intéressant à ce sujet (la morphogénèse).

(je compléterai au fur et à mesure car je trouve çà un peu long)

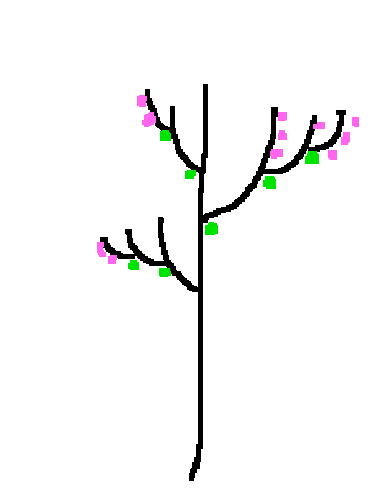

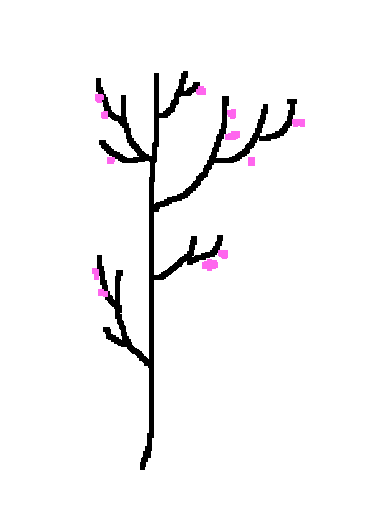

Le modèle le plus classique, et le plus courant en tous cas sous nos latitudes est en Rauh.

C’est le modèle le plus efficient (le plus efficace avec le moins de coût).

Ce modèle présente un tronc (monopode) d’où s’expriment des branches. toutes les branches s’élèvent vers le haut. La floraison a lieu sur le côté des branches et non au sommet de celles-ci (et donc n’interrompt pas la croissance. Cela permet en outre plusieurs fleurs ou plusieurs groupes de fleurs). Le développement est rythmique. C’est à dire qu’il s’interrompt (programmatiquement). Il produit ce qu’on appelle des phytomères. C’est à dire des unités de croissance qui se trouvent être toutes identiques (repérable sur l’image au points verts représentant la feuille ou la cicatrice foliaire axillant le bourgeon devenu branche).

Le modèle en Attims est pratiquement identique mais sa croissance est continue. L’Aulne est en Attims, pourtant sous nos climats. Comme sa croissance est continue les branches se présentent de manière plus diffuses, moins régulières le long des axes.

Les modèles à croissances rythmiques sont plus typiques des climats à saisons contrastées. Il présentent donc par principe des cernes de croissance (mais heureusement ce n’est pas si simple). Les modèles à croissances continues sont plus typiques des climats pas ou peu contrastés dans lesquels les arbres ne présentent pas de cernes de croissance. L’aulne glutineux est en Attims, comme il subit la saison froide. Il s’arrête néanmoins de croître et reprend aux beaux jours: il présente donc des cernes de croissances (couper l’arbre permet donc de déterminer précisément son âge. technique simple mais interprétation pas toujours évidente).

Le modèle en Holttum concerne essentiellement les thérophytes. Une tige est terminée par une fleur ou une inflorescence (cas le plus courant). La plante meurent après la fructification.

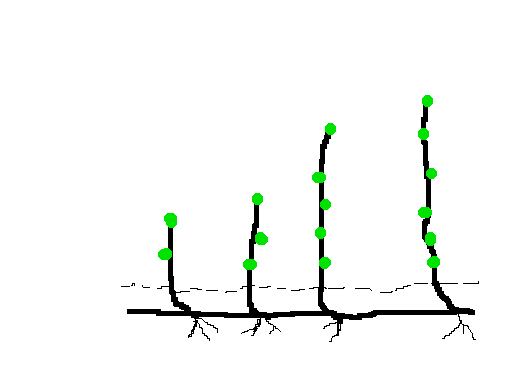

Le modèle en Tomlinsonn concerne les plantes cespiteuses.

Le modèle en Bell concerne les plantes à axe principal (tronc/tige) souterrain tel des plantes à rhizomes. De cet axe souterrain émergent des tiges.

Le comptage absolu des individus de plantes présentant cette architecture est problématique.

Ardoise [lithologie. géologie, pédologie]:

L’ardoise est une argile métamorphique friable, se présentant en feuillets, un schiste donc. Elle contient beaucoup de silice et tout comme le granite, elle favorise un pH bas du sol.

Argile [lithologie, géologie, pédologie]:

Elément minéral du sol à granulométrie très fine. Souvent (argiles à feuillets) : très forte capacité de rétention en eau, et en nutriments.

Argilite [lithologie, géologie, lithologie]

Argile sous forme de bloc rocheux. A mettre en rapport avec la siltite et avec le grès.

Autogame [Biologie. utilisé conceptuellement en botanique: sciences dites de l’évolution]

La pollinisation peut se faire sur un même individu. Même individu, ou même fleur. S’oppose à allogame

B. Haut de page

Banalisation [notion, écologie]

Appauvrissement de la biodivers!té. Remplacement d’espèces ou de formations végétales par des espèces à plus larges spectres écologiques, ou moins rares. Ou par des formations toujours moins diverses. Que les causes soit dues à des raisons de montées trophiques des sols, ou encore à l’abandon des pratiques ou de certaines pratiques agricoles, etc.

Basalte [lithologie, géologie, pédologie]:

Roche magmatique volcanique de pH basique.

Bioindication [notion; écologie]

La bioindication a quelque chose de délicat. Notamment au jardin où la renoncule rampante est souvent prise comme indicatrice d’hydromorphose. Je n’ai jamais vu dans un jardin des situations aussi humides que celles où cette renoncule se trouvent parfois mais non systématiquement. Cette renoncule n’est pas pour moi une bio indicatrice.

Jean-Claude Rameau avait tenté de circonscrire quelques plantes bioindicatrices …

L’habitat, qu’il soit appauvri en code EUNIS ou sur la base d’un référentiel phytosociologique, est par contre plus parlant. Voir Ellenberg

Cependant que des espèces en particuliers (ou l’absence de certaines espèces dans une zone donnée: le cas de la lichenologie) sont effectivement bien bio-indicatrices. Certains odonates par exemple. A l’échelle mondiale, un pourcentage non négligeable de Carex mais avec peut-être un reste à vérifier (combien, est-ce vraiment certain?? A quelle période dans le temps les laîches d’écologies moins humides ont dérivées?) sont inféodés aux zones humides. Le Frêne est plutôt des zones fraîches (et ombragées. Il y domine). Le Lycope est des zones humides …

Biome [concept. Phytogéographie]

Un biome est une très grande aire, un très grande éco-région phyto-climatique: les caractéristiques climatiques donnent lieux à de très grands types d’habitats.

Biotique [concept. écologie]

Concerne des situations qui sont engagées par le vivant. Plutôt à l’exception de Sapiens sapiens, eu égard à son exceptionnelle capacité de déploiement d’énergie, notamment.

Le vivant peut commencer avec les archées ou les bactéries … En tous cas un procaryote ou quelque chose d’assez proche, tel qu’on peut se l’imaginer et qui s’appelle LUCA pour Last universal common ancestor (noter que présupposer LUCA indique un peu une vision évolutive de la vie, ou encore théique)

Dans ce contexte, il peut être indiqué qu’on ne sait pas si les virus font partie du vivant.

Bractée [Organe. Pour description botanique]:

Feuille axillante généralement la « fleur », l’inflorescence. Généralement au niveau du pédoncule. Les bractées forment aussi la partie feuillée sous le réceptacle d’un capitule

Bractéole [Organe. descripteur ou pour description botanique]:

J’utilise ce terme de manière extensive (voir donc, écaille). Petite bractée se trouvant à la base des pédicelles des « fleurs complexes », des inflorescences composées.

Brachyblaste [Organe non développé, modifié. Descripteur botanique]

Les brachyblastes sont des rameaux qui restent courts, prenant parfois la forme d’épines.

Bryophyte [Botanique; sciences dites de l’évolution]

Groupe des mousses

C. Haut de page

Caduc [descripteur botanique]:

S’oppose à souvent à sempervirent. Qualifie la perte d’un organe en raison de la saison défavorable (par exemples : saison froide chez nous, saison sèche en climat tropical sec), ou en raison de la transformation, le grossissement d’un organe sus-jacent. Les plantes sempervirentes perdent également leurs feuilles mais les renouvelles régulièrement.

Calcaire (on dit parfois « calcium, calcique ») [lithologie, géologie, pédologie]:

Roche sédimentaire riche en carbonate de calcium, en carbonate de magnésium. Le calcaire peut être dit « insoluble » et n’avoir alors que peu d’incidence sur la végétation. Sinon, basique, il influence la montée du pH. Les sols calcaires sont susceptibles d’être appréciés par les agriculteurs (cas de sol calacaires dits actifs), car les liaisons entre le calcaire et les nutriments minéraux sont très fortes. Calcaire n’est cependant pas synonyme de trophie. Il exite par exemple des pelouses calcaires oligotrophes, qui sont souvent dans un état précaire et qui si elles ne sont pas protégées mériteraient de l’être.

Existe sous forme de bloc rocheux:

Alt text: la photo montre un morceau de calcaire (roche calcaire) de la taille d’un gros gravier. La pierre est claire. Pas tout à fait blanche, un peu de terre dessus qui doit rester.

Calice [Groupe d’organes, pour description botanique]:

Le calice est formé de l’ensemble des sépales.

Capacité d’échange cationique (CEC) [pédologie, mesure]:

La CEC est une mesure de fertilité du complexe argilo-humique (de la couche de sol fertile et colonisable par les plantes). Les cations visés sont donc le plus souvent ce que l’on désigne comme nutriments: azote, phosphore, potassium, etc. à l’état assimilable par les plantes. Mais il s’agit d’une mesure, d’un comptage cationique.

La CEC correspond à la quantité (potentielle) de cations fixables par le sol.

Elle est fortement dépendante du rapport carbone azote d’une part (la quantité de carbone par rapport à la quantité d’azote), et du pH d’autre part.

La CEC diffère du taux de saturation. Le taux de saturation correspond à la somme des cations échangeables dans la CEC. On la calcule par la somme des cations basiques (ce qu’on appelle souvent les bases) sur la somme des cations totaux.

Noter que les bases sont: Ca++, Mg++, K+, Na+

Capitule [descripteur botanique. Typologie des inflorescences]:

Le capitule est un ensemble de fleurs sessiles souvent petites, regroupées sur un réceptacle ou disque, et donnant l’impression d’une unique fleur. Exemple : la pâquerette.

Carbone-Azote [pédologie, géologie, écologie]

Le carbone, qui est issu des plantes (feuilles mortes, etc.) n’est pas fertile (pour le règne des plantes). L’azote est un constituant de l’air.

Le carbone que l’on trouve au sol est transformé en azote grâce à des enzymes produites par des bactéries ou des champignons.

Cela permet de transformer le carbone en azote. Pour transformer l’azote en carbone, les plantes sont utiles.

Selon la vitesse de cette transformation, laquelle dépend du pH et de la quantité d’oxygène dans l’atmosphère du sol (dans la couche de sol superficielle), on a différents types d’humus.

Carpelles [Partie d’organe, pour description botanique] :

Parties feuillées, enveloppe du gynécée.

Catena [concept et descripteur, phytosociologie]

Groupement en mosaïque ou zonation de plusieurs tesela au sein d’une grande et même unité géomorphologique, et dérivant par succession primaire. Le domaine phytosociologique est celui de la synusiale. Analyse de grandes échelles, mais moins gigantesques que celles de la phytogéographie.

Caulinaire [descripteur botanique].

En rapport à la tige.

Centre de diversification (centre de divers!té) [notion. sciences dites de l’évolution. écologie] :

Ce phénomène a été remarqué par le proto-généticien Nikolaï Vavilov (1887-1943), notamment spécialisé dans le phénomène de sélections, et par extension sur les céréales. Là où un genre apparaît, il y a plus d’espèces. Les espèces se forment dans la même zone géographique. Avant éventuellement de se déplacer. Ce phénomène est toujours susceptible d’être étudié pour cerner l’origine d’une espèce, mais sous un jour plus purement génétique. Ce qui permet de mieux évacuer les erreurs interprétatives. On utilise parfois aujourd’hui la notion de polytomie: éclatement apparemment simultané d’un taxon en plusieurs espèces (plus de deux). Soit, beaucoup de dichotomies sur une échelle de temps rapprochée, mais pas ou peu distinctes (manque d’informations).

Pour des exemples, sur ce site voir: Ceiba pentendra ou Adansonia digitata

Centre de domestication [notion. agriculture. sciences dites de l’évolution]:

Un centre de domestication considère l’aire où une espèce a été domestiquée.

Cespiteux [descripteur botanique]

En touffe. Se dit des espèces qui forment des touffes.

Changement global [termes présentant cette situation. Valeur temporelle]

Le changement global désigne la modification du système-Terre, suite à l’accélération de la production depuis le XIX ème siècle et des échanges internationaux depuis la mi-temps du XX ème siècle. Il fait finalement référence à l’anthropocène. Et il est décrit par les limites planétaire.

Chasmophyte [Concept. Botanique]:

Se réfère à « parois ». Plante poussant sur des parois. Pour beaucoup l’appareil racinaire a pour adaptation la possibilité de s’insérer dans les fissures des parois. Il existe des communautés de plantes chasmo-chomophytiques.

Chélation [chimie. pédologie]

Un composant chimique est lié à ses voisins par au moins 2 liaisons (« pris en pince »)

Chiono- [descripteur. sciences et pratiques dites de la nature]

Relatif à la neige

Chomophyte [concept. Botanique]:

Pas franchement le cas le plus courant. Ce terme qualifie des plantes vivant dans des débris végétaux. Les racines étant superficielles. A distinguer de chasmophyte.

Complexe argilo-humique (CAH)[concept. Pédologie et agriculture]:

Ce qu’il faut retenir c’est ce que les différents éléments de ce qu’on appelle habituellement le sol sont liés entre eux par des liaisons chargées négativement et positivement (exactement comme des aimants), et permettant de lier les éléments minéraux et les éléments organiques. Les nutriments cationiques (chargés positivement) lient l’humus et l’argile qui sont anioniques (chargés négativement).

Si un nutriment est sous forme anionique (-), il aura tendance à filer à la rivière, ou encore à « s’aimanter » à un cation (+), lui même « aimanté » à une particule d’humus ou à une particule d’argile.

Les ions qui sont fixés en premiers (donc sur argile+humus) sont beaucoup plus fortement fixés que les ions fixés sur eux.

Les cations se fixent au sol en fonction de leurs valences et de leurs hydratations, les plus « sec » étant « aimantés » en priorité. Cela dépend de leurs natures. Sous notre climat, dans les climats à saison humide, on obtient:

(Al 3+ selon la nature du sol, ou encore l’absence trop importante de matière organique)> Ca2+>Mg2+>K+>Na+

Dans les climats plus arides, le sodium (Na+) est susceptible de prendre la place du calcium et/ou du magnésium chez nous.

Aussi les formules minérales concernant les éléments fertilisants sont celles ci: Mg2+, Ca2+, K+, H+, Na+, etc. Il est plus couramment choisi de mettre des engrais sous forme cationique alors que les plantes assimilent préférablement des anions, car dans le CAH, les cations se trouvent être moins rapidement lessivés. Un agriculteur qui introduit de l’engrais désire que celui-ci puisse rester au sol d’une part, et d’autre part qu’il puisse passer aisément dans la solution du sol à laquelle les plantes ont recours. Enfin que cet engrais soit converti par les vivants du sol en molécules assimilables par les plantes.

La capacité d’échange cationique mesure la quantité de ces éléments cationiques fixés dans le complexe argilo-humique.

De manière générale, la pédogénèse décrite sur cette page est celle du climat tempéré atlantique qui domine dans l’Hexagone. La pédogénèse excède en horizons pédologiques l’Horizon A (+ horizon humifère) impliqué dans le complexe argilo-humique.

Les sols fersiallitiques du climat (subtropical) méditerranéen présentent des caractéristiques pédogénétiques différentes de celles en cours dans le domaine atlantique.

Chorologie [concept. Ecologie. et toutes sciences dites de la nature]:

Cà peut surprendre. Mais là c’est marrant. Il s’agit de l’étude de la dispersion d’un taxon. Permet également d’orienter la pensée pour situer l’origine d’une espèce, en regardant la cartographie d’un genre. Voir: centre de diversification.

Climax (climacique) [concept. Phytosociologie]

Voir paraclimax

Communauté basale [concept. phytosociologie]:

Une communauté basale est une communauté de plantes souvent pionnière et immature ou encore très fortement perturbée comme c’est le cas en zones urbaines. Et ne présentant alors qu’un petit nombre de taxons à larges amplitudes écologiques, à larges amplitudes phytosociologiques. Nombre trop court pour une identification, et alors rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.

Communautés de plantes [phytosociologie]

Terme pouvant être utilisé pour éviter le flonflon du terme phytosociologie

Communauté dérivée [concept. phytosociologie].

Une communauté dérivée est une communauté dont le cortège floristique, sa divers!té/richesse floristique est impactée par la domination d’une espèce. Il y a un appauvrissement de la divers!té floristique. Le cas le plus typique, est celui du à la présence d’une plante invasive dans cette communauté. Les plantes envahissantes ayant tendance à transformer les phytocénoses où elles s’installent en espace paucispécifique, ou même tout simplement monospécifique: elle-même, c’est tout.

Cette communauté est alors rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.

Communauté fragmentaire [descripteur. phytosociologie]:

La station est de surface insuffisante et ne permet l’expression correcte de la communauté. Egalement rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.

Voir: Aire minimale.

Complexe (organe):

Parfois utilisé sur ce site pour indiquer qu’un organe est composé

Composé(e) [descripteur. Botanique]

Se dit d’un organe complexe, composé en plusieurs parties de même nature: feuille ou fleur.

Cordé [descripteur. Botanique]:

se dit d’un organe qui a la forme d’un cœur, la pointe étant à l’extrémité terminale. Une feuille obcordée à la forme d’un cœur mais la pointe est à l’extrémité basale.

Corolle [groupe d’organe, pour description. Botanique].

La corolle est formée de l’ensemble des pétales.

Corymbe [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]

Inflorescence (ou fleur composée) dont les pédicelles, de longueurs inégales, partent de niveaux différents, et situant les périanthes plutôt sur un même plan.

Coumarine (odeur de) [descripteur. Botanique]

La coumarine, parfum naturel présent dans certaines plantes et liée au sucre, dégage une odeur très caractéristique que je ne sais pas qualifier. Elle est souvent comparée à celle du foin, de la vanille. Cette odeur parfumée est tout particulièrement connue des amateurs d’une vodka polonaise parfumée à l’Erochloe odorata.

Egalement utilisée en parfumerie et pour améliorer le goût des aliments (Fève Tonka).

Il semblerait que le mot Coumarine provienne soit du Kali’na (Galibi) soit du Tupi. Mais les Tupi ne sont pas Karib.

Croissance:

çà grandit. Différent de développement. Le développement est traité par la phénologie.

Cryptogène [concept. botanique. écologie]:

Plante dont la présence, l’arrivée sur le territoire concerné n’est pas explicite, n’est pas bien connu.

Cultigène [concept. botanique] :

Plante n’existant pas à l’état spontané, provenant d’un acte de sélection par les humains.

Cultivar [Botanique]:

Variété au sens large ou au sens strict d’un cultigène. N’est jamais considéré comme indigène : plante non spontanée.

Cunéiforme, cunné(-e) [descripteur. Botanique]:

En forme de triangle, de coin.

Cyathe [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescence]

Fleur étonnante dans le genre Euphorbia. L’involucre formé de 5 bractées est soudé en urne. Chaque bractée est séparée par une glande ( il s’agit d’un stipule transformé), et axile une petite cyme de fleurs mâles. Au centre de l’urne, la fleur femelle réduite à ses carpelles. Se remarque à l’urne et aux glandes.

Cycle de l’azote [géologie. climatologie. pédologie]

Un point auquel on pense moins spontanément concerne les gaz à effets de serres.

L’un deux, le dioxyde d’azote, émane des moteurs thermiques (par exemple les voitures). Il participe à maintenir en ville, la communauté du Xanthorion parietinea. Il s’agit d’une communauté de Lichens qui supporte des doses d’azote, et qui rend cette pollution atmosphérique repérable.

Un autre gaz à effet de serre est plus particulièrement surveillé dans les cultures. Lorsque le sol est gorgé d’eau, il est pauvre en oxygène. Cela favorise les bactéries dénitrifiantes qui sont facultativement anaérobies, alors que les bactéries nitrifiantes de nitratation et de nitritation sont aérobies. La dénitrification entraîne la pollution en protoxyde d’azote (N2O) qui présente un effet négatif sur le climat.

Lorsque ces sols ne sont pas laissés nus, les plantes ont recours à l’eau du sol, ainsi qu’au nutriments minéraux. Le sol sèche plus vite. Les cycles de l’azote au sol restent en cours. Noter par ailleurs que lorsque l’on voit un champs labouré nu en hiver, c’est souvent en raison d’une argile trop lourde pour laquelle l’alternance de gel et de dégel est importante pour la décompaction.

Les plus importantes émissions de N2O semblent avoir lieux après de gros épisodes pluvieux, en suite de la fertilisation des sols. La fertilisation des sols, en tous cas mal guidée, et jamais compensée par une culture CIPAN (culture ayant pour fonction de maintenir les cycles de l’azote au sol) est la cause la plus importante d’émissions de N2O en agriculture.

Les grandes pluies que l’on connaît l’hiver sont favorables aux lessivages des sols. Ces pluies ont tendance à emporter les nutriments en direction de la rivière. Dans ces lessivats, une faible part semble pouvoir se transformer en N2O. Il se pourrait cependant que l’hiver soit favorable à ce que les sols sous nos climats se comportent comme puits plutôt que comme source de N2O.

Les sols ayant un humus de type mull, c’est notamment le cas des sols de cultures, voient les processus de transformation impliqués majoritairement par des bactéries (mais, voir cycle du phosphore).

Les sols ayant un humus de type moder voient plus de mycètes dans les processus impliqués. Ces sols sont plus acides. Le voisinage des racines est aussi acidifié par l’absorption d’azote qui n’existe dans ces sols pratiquement que sous forme ammoniacale.

De la même manière, on voit que le comportement de l’azote en prairie permanente est différent que dans un sol nu de culture. En sous bois, la litière va faire intervenir les mycètes …

Dans les sols,

la plus grande pauvreté en oxygène, c’est à dire la plus grande quantité en CO2 dans les sols, cela semble provenir de l’activité transformatrice des processus pédologiques. Oxygène nécessaire aux bactéries nitrifiantes comme à la fonge, et qui donc le consomme pour transformer l’azote en azotes assimilables pour les plantes. Cela appauvrit l’atmosphère du sol en oxygène, et le renchérit en CO2, ce qui peut très bien convenir aux bactéries dénitrifiantes. Ces dernières participant à l’abaissement du taux d’azote au sol. Ce qui n’est pas forcément partout toujours une mauvaise chose.

Des bactéries participent à la production, à la fixation d’azote au sol:

Pour commencer, les bactéries à respiration anaérobies obligatoires (dans des zones anoxiques), tel des Chlorobium, des Clostridium (dont le botulisme) …

Des bactéries à respiration aérobies facultatives tel Pseudomonas, des bactéries totalement aérobies comme des cyanoboactéries (le Nostoc)

Et les très appréciées bactéries symbiotiques. Les symbioses se voient par des nodulations au niveau du racinaire. Les bactéries du genre Frankia pour les Aulnes, le Myrica gale, etc. Plus connues les bactéries du groupe Rhizobia concernent essentiellement les Fabaceae. En échange de produits carbonés (du sucre au sens large), la bactérie bien protégée par la plante lui fournit de l’azote.

Contrairement au phosphore, l’azote est extrêmement labile et prend diverses formes: ammonium, nitrates et nitrites, protoxide d’azote … L’azote est très sensible au lessivage.

Il y a une sorte d’équilibre du pH au niveau de la rhizosphère des racines qui se produit. Ne serait-ce que dans le contexte de la rhizodéposition. L’azote est donné comme acidifiant. C’est à dire que des quantités trop importantes d’azote sont acidifiantes. Les lessivats azotés sont susceptibles d’acidifier les milieux, ou plutôt de participer à l’acidification des milieux, notamment aquatiques.

L’azote quitte le sol par lessivage (lixivation est le terme élégant et technique), et sous forme gazeuse.

Cycle de l’eau [géologie. climatologie. pédologie]

Très peu de surfaces agricoles connaissent un système d’irrigation, lequel entraîne un investissement. Système d’irrigation compris au sens contemporain du terme. Les fossés qui bordaient les talus des bocages formaient un système de gestion de l’eau, par exemple, mais depuis longtemps bouchés par le passage des machines.

Ne serait-ce que sur le plan agricole, le cycle de l’eau est important à se remémorer. L’eau des glaciers, l’eau des cours d’eau … L’évaporation et l’évapotranspiration … Contre les idées reçues, l’évapotranspiration a une grande importance dans les quantités de précipitations. Sous notre climat, la moyenne de consommation d’eau d’un arbre adulte est de 200 litres d’eau par jour. Une large partie étant renvoyée dans l’atmosphère.

Ce rapport entre évapo-transpiration et précipitations va dépendre du type de plantes, de la température, et in fine du climat concerné. Les plantes grasses ne transpirent que très peu, par exemple.

Sous notre climat c’est pour s’en faire une idée indicative: parfois un peu à partir de 25°C, et plus souvent à partir de 30°C que nos plantes en C3 ferment leurs stomates. On dit qu’elles entrent en pseudo-dormance, ou dormance estivale. La respiration est également ralentie. Mais il semble qu’il y ait adaptabilité. Les indicateurs de températures supérieures sont plus stressants.

Cycle du phosphore [géologie. climatologie. pédologie].

Le phosphore n’a pas de cycle aérien. Qu’il soit au sol ou dans l’eau, il se trouve très rapidement sous une forme non assimilable par les plantes. Il s’en suit que les quantités de phosphore dans les parcelles cultivées sont gigantesques mais inutilisables. On a pendant des décennies introduit du phosphore aux parcelles. Plutôt en vain.

Les plantes pour avoir recours au phosphore dépendent du pH 5,5-6 mais aussi beaucoup de la fonge: la rhizosphère. Par ailleurs, les sidérophores: des bactéries peuvent également permettre la biodisponibilité du phosphore, et les Poaceae en situation de carence en fer produisent des phytosidérophores. Les vers de terres semblent aussi cités.

Noter que le labour dérange les mycètes.

Le phosphore est plutôt très fixé aux particules. Aussi, lorsqu’il quitte le sol, c’est beaucoup par érosion (eau, vent).

Cyme [descripteur. Botanique] :

Inflorescence où tous les axes sont terminées par une fleur, notamment l’axe principal possède une fleur qui bloque la croissance de cet axe, renvoyant à la production d’axes floraux sous-jacents. Si bractées, elles apparaissent comme opposées à la fleur.

D. Haut de page

Décurrent [descripteur. Botanique]:

Prolongation d’un organe sur un autre. Le limbe d’une feuille peut être décurrent sur la tige et forme alors des ailes.

Denté, denticulé [descripteur. Botanique]:

Marge d’une feuille. les échancrures donnent lieu à des dents: comme des lobes mais triangulaires aigus.

Denticulé: marge bordée de petites dents.

Dérive [en rapport à un concept. Sciences dites de l’évolution et afférentes]

J’ai du utiliser ce terme dans le contexte de spéciation. Voir endémovicariance à vicariance.

Dicotylédone, ou extensivement dicot [Ancien groupe de la systématique en botanique, dite de l’évolution. Botanique pratique.] :

Qualifie une plante dont la semence est formée de deux cotylédons. Ces cotylédons s’expriment de manière foliaire sur les plantules. Et chez de nombreuses espèces, les plantules montrent deux petites feuilles : les cotylédons. Les feuilles des dicots montrent souvent des nervures ramifiées.

Digité.e [descripteur. Botanique]

voir: palmatiséquée.

Dioïque [concept. Botanique. Biologie]:

Espèce présentant de manière séparée des individus à fleurs mâles et des individus à fleurs femelles.

Diorite [Géologie. Lithologie]

Roche plutonique grenue. Roche intermédiaire. Plus pauvre en quartz que le granite, ou dépourvue de quartz. Se différencie du gabbro par l’absence d’olivine.

Distal [descripteur. Botanique]:

Contraire de proximal. L’apex est distal. Partie la plus éloignée de la fixation d’un organe.

Distique [descripteur. Botanique]

Qualifie la disposition d’organes le long d’un axe: sur deux rangs, et dans un même plan.

tristique: sur trois rangs.

Dynamique [Concept botanique. Concept phytosociologique]:

La dynamique d’une population, d’un taxon désigne sa capacité d’expansion, de colonisation.

En phytosociologie, par contre, la dynamique correspond à la rapidité de la succession (+-) « naturelle » d’une communauté végétale vers une nouvelle communauté végétale: par exemple de la prairie vers la forêt. Exemple la dynamique d’une prairie est bloquée par la régularité de la fauche.

E. Haut de page

Ecaille [descripteur. Botanique. organes]:

Sorte de petit organe plat accompagnant et/ou protégeant certains organes. Notamment parties des cônes de gymnosperme (pomme de pin au sens large : ses différentes petites pièces directement visibles). Extensivement, écaille est utilisée pour décrire des feuilles axillantes des fleurs tubulées au centre d’inflorescences en capitules. Dans ce cas, j’ai tendance à utiliser le terme de bractéole (si elle n’est pas translucide, et si elle est axillante).

Ecologie (Auto-écologie)

Situation préférentielle d’une espèce ou d’un groupe d’espèce. Voir: Ellenberg (échelle); Voir également: Raunkaier (échelle)

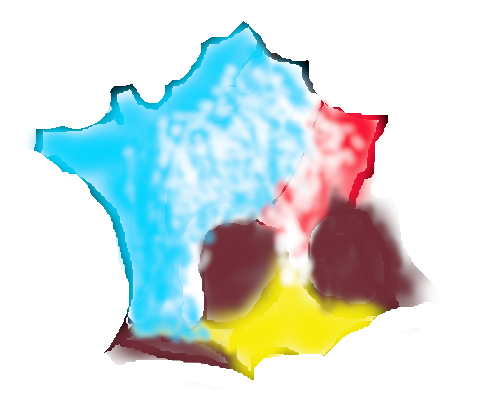

Ecologie (climat):

Sur ce site, le climat concerné est franchement océanique et subocéanique (océanique altéré). L’hexagone connaît également une bande de climat continentalisé à l’est (subcontinental ou semi continental), de climats méditerranéen et « subméditerranéen », ainsi qu’un climat montagnard. Les flores et guides expriment en général: les climats méditerranéen, sub méditerranéen, (sub-) continental, océanique, montagnard.

Noter cependant que biogéographiquement: le limousin, et plus généralement le massif central est (parfois) raccroché à l’aire d’Europe centrale, et est considéré comme continental (i.e: colinéen et moyenne montagne non atlantique), avec présence notamment de Chênaies-Hêtraies (le Hêtre étant tout de même peu courant dans mes pérégrinations en tous cas, sur la frontière nord du parc de Millevaches.). L’influence collinéenne est perceptible sur les températures.

S’articule avec la température (altitude) dans l’échelle d’Ellenberg. Correspond à continentalité dans cette même échelle.

Le climat a une incidence sur les plantes (adaptation de celles-ci), sur les communautés de plantes que l’on peut trouver mais aussi sur les processus biogéochimiques du sol.

Concernant les vastes échelles de temps, et au niveau planétaire (sachant que l’optimum climatique médiéval comme le petit âge glaciaire étaient disposés sur l’Atlantique Nord)

RCraig09, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

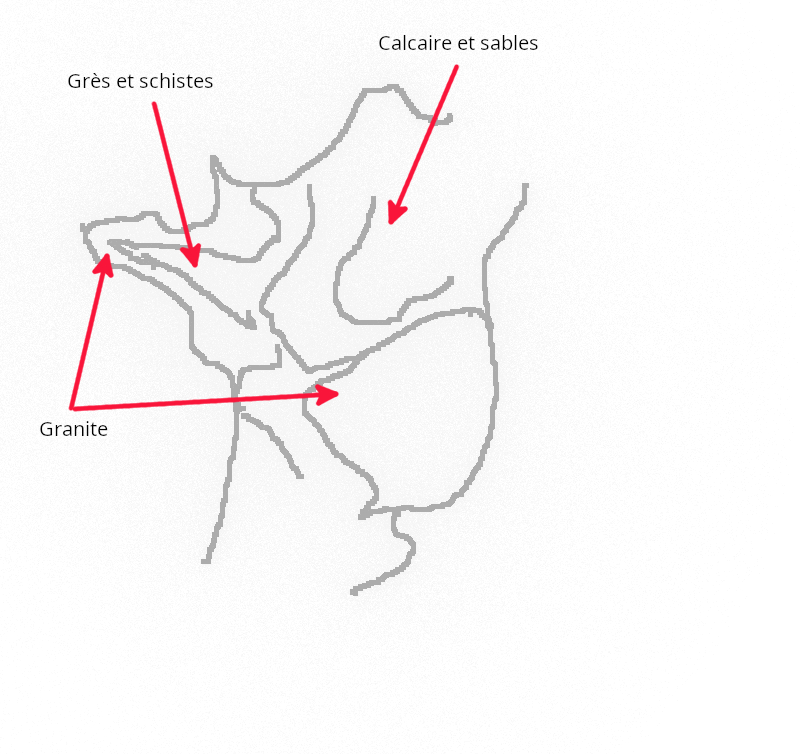

Ecologie (géologie)

La géologie peut avoir une incidence sur la partie du sol qui concerne les plantes. La géologie de l’Hexagone est consultable sur le BRGM. Cela demande quelques connaissances.

La carte géologique, la carte hydrogéologique et la carte des grandes végétations sont dans une totale correspondance. Sans surprise.

Les roches de surface peuvent être différentes des roches géologiques (lesquelles sont présentées sur les cartes du BRGM).

Aussi une carte lithologique (bien que témoignant de roches très affleurantes) est peut-être d’appréhension plus aisée …

L’écueil de certaines cartes géologiques est l’expression en nom de datations de morphogénèses des roches, et l’obligation alors de consulter le livret d’accompagnement. La nouvelle version BRGM d’infoterre est par contre vraiment très pratique. Le nom des roches est demandé dans les relevés de plantes.

Noter qu’en dehors du climat, et de la géologie, un relevé de plantes réclame le plus souvent les données phytosociologiques correspondantes, parfois simplifié avec un code EUNIS (code que j’aime moins)

Le recours aux fondamentaux de la pédologie aide certainement à comprendre bien des petites situations.

Quelques roches:

Selon la taille des grains: argile, limon, sable

Selon la nature: ardoise, argilite, basalte, diorite, calcaire, gabbro, gneiss, granite, granodiorite, grauwacke, grès, micaschiste (mica), olivine, péridotite, plagioclases, quartzite (quartz), serpentinite, siltite

Ecologie (Incidence humaine, historique des parcelles)

Les humains ont une grosse influence sur le paysage. Il peut éventuellement et parfois arriver le besoin de connaître l’historique du « paysage », de sa partie étudiée. Dans ce cas, il y a d’abord la possibilité de demander aux habitants.

Le site géoportail présente la topographie, les grandes missions de photographies aériennes, les parcelles cadastrales. Assez riche en enseignements.

L’observation des artefacts, et éventuellement du grand type d’habitat peut occasionnellement orienter la réflexion. Cela demande une certaine attention. Talus (haies), murets, terrasses, etc. Habitat concentré ou dispersé.

Voir Pratiques agricoles (3 grands traitements). Et voir également Feu

Ecotone [Concept. Ecologie]

Zone de transition entre types de formations végétales distinctes et écologiquement homogènes. Les lisières sont des écotones.

Ecotype [notion. Botanique]:

Groupe d’individus au sein d’une même espèce adaptés à des conditions écologiques particulières, avec le plus souvent une morphologie ayant des traits distincts. A distinguer de variété dont il peut sembler analogue, car ne rentre pas dans la nomenclature. Moins bien défini que cette dernière, il est à considérer comme un accommodat.

EEE

Pour désigner ce qui est catégorisé comme les Espèces Envahissantes Exotiques. Voir: Envahissant

Ellenberg (échelles d’)[notion car doit être adaptée pour chaque région climatique. Ecologie. Phytosociologie]:

L’échelle d’Ellenberg sert à classer les contraintes écologiques propres à la satisfaction des différentes espèces. Cette échelle concerne l’auto-écologie des espèces: les optima. Il y a plusieurs aspects qui viennent contrarier l’appréhension de l’écologie d’une espèce ou d’un groupe d’espèces par l’amplitude.

Par exemple, si dans une communautés d’espèces, il y a de la place. Cette communautés va pouvoir laisser du « mou » à l’apparition d’espèces moins strictement caractérisées par les valeurs écologiques que propose le type d’écologie de cette communauté; niche « ouverte », donc. Cette question de niche ouverte devant parfois être mise en rapport avec un phénomène s’exprimant sur un autre plan (en pédologie). Si l’on trouve une plante basiphile sur un sol acide (ou une plante basiphile parmi une communauté acidophile), des conditions sont probablement présentes: à savoir un phénomène tel la formation de l’humus qui sera à même de tamponner l’acidité du sol, acidité qui serait autrement toxique pour la plante basiphile.

Autre exemple, il y a une sorte d’interpolation entre la présence de plantes nitrophiles selon le degré d’humidité du sol et selon la latitude.

L’échelle d’Ellenberg utilise ces critères. Les « notes » ont été adaptées à nos régions par le phytosociologue Philippe Julve:

- lumière indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)

- température indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)

- continentalité indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)

- Humidité atmosphérique indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 4)

- Humidité du sol indiquée de 1 à 12 (la médiane se situant entre 5 et 6, ou: 5 et 6)

- Potentiel hydrogène indiqué de 1 à 9 ( la médiane étant 5)

- Nutriments présents aux sols indiqués de 1 à 9 (la médiane étant 5)

- Salinité (sel et chlorures) indiquée de 1 à 9

Elliptique [descripteur. Botanique]

En forme d’ellipse. De forme ovale, mais dont la plus grande largeur est vers le milieu du limbe

Emarginé [descripteur. Botanique]:

Qualifie un organe légèrement échancré au sommet.

Embrassant [descripteur. Botanique]:

Qualifie une feuille sessile dont l’extrémité basale enveloppe partiellement ou totalement la tige.

Endémisme [concept. écologie]

L’endémisme concerne le zonage géographique d’une espèce. En fait. Urtica atrovirens est présente seulement en Corse (un tout petit peu en région PACA également il me semble): elle est donc endémique de la Corse. Le lion, la girafe sont endémiques des biomes de savanes africaines. Le jaguar est endémique des forêts méso et sud américaines (plusieurs biomes).

L’endémisme strict concerne des zonages géographiques très limités: pays, régions départements, îles.

Le mot « endémique » tel qu’utilisé vernaculairement provient de la médecine. Le sens est le même. La malaria est endémique des régions intertropicales notamment d’Afrique. Il s’agit là de Plasmodium falciparum. Mais en médecine, l’endémie s’articule avec les notions d’épidémie (ou même de pandémie): il s’articule donc avec la notion de conquête territoriale d’un pathogène.

En ce sens, l’endémisme écologique ne connaît pas une telle articulation. Une espèce cosmopolite est une espèce très largement répartie dans le monde, sans que la notion de conquête plus ou moins soudaine intervienne. Et le cosmopolitisme s’oppose à l’endémisme.

Energie [Angle de lecture]

L’énergie semble avoir un lien assez intéressant avec la fitness. Cela s’exprime de manière un peu particulière en ce qui concerne la botanique. Les plantes compétitives comme des arbres, le sont parce qu’elles bénéficient d’une situation favorable: plus grande étendue des racines, ombre portée de leurs ramifications limitant la concurrence. I.e: cette limitation de concurrence se traduit par une limitation trophique pour les autres plantes. Ces plantes compétitives produisent potentiellement peu de fruits. Beaucoup moins que les annuelles, qui sont les moins concurrentielles, les plus « faibles ». Aussi, ce n’est pas tant la descendance que l’on observe vis à vis de la trophie que les espèces en présence (communauté de plantes eutrophes ou oligotrophes), ou bien leurs vigueurs (si elles sont individuellement plutôt plus grandes, plus robustes ou plutôt plus petites qu’habituellement). Il y a aussi plus d’énergie passée dans une plante robuste comme arbre que dans une petite annuelle (visible à la quantité de carbone par plante).

L’aspect trophique, l’énergie, est en général est un bon angle d’approche selon moi.

Par ailleurs considérer des phénomènes distingués non seulement par leurs qualités particulières, mais aussi comme des équivalents énergie m’est particulièrement pratique pour entreprendre Homo sapiens et son emprise sur l’environnement. Un lieu rudéral par exemple ne l’est que parce qu’il s’est passé quelque chose, et donc qu’une énergie a été injectée dans l’environnement. Les cultures nécessitent l’injection d’énergie. C’est de cette manière que les limites planétaires m’apparaissent comme le reflet de l’énergie utilisée essentiellement par Homo sapiens. Pour le dire autrement, à part Homo sapiens, et exclusivement sous la responsabilité des sociétés que Descola qualifie de naturalistes, seuls des volcans ont la possibilité de franchir certaines de ces limites.

Ensiforme [descripteur. Botanique]

Ensi- en forme d’épée. Plus précisément, feuilles longues en formes d’épées, aplaties latéralement et imbriquées en faisceaux, comme face contre face. Voir les feuilles d’Iris. Ou voir le Serment des Horaces de Jacques Louis David.

Entier [descripteur. Botanique] :

Qualifie le limbe d’une feuille, d’un pétale, d’un sépale, d’une bractée qui n’est ni denté ni lobé ni crénelé.

Envahissant [notion car concept en cours de détermination]:

Notion un peu difficile. Depuis mars 2024 (parution du la revue Naturae numéro 4), le terme Invasive désigne strictement la dynamique d’une plante exogène. Or la problématique liée aux plantes envahissantes se situe au dernier degré du type d’invasion, tel que désormais admis. A savoir si la plante est: transformatrice. Sur ce site, je conserve en tous cas pour l’instant la notions d’invasive (sous les termes EEE et Envahissant) pour les espèces que l’on doit en principe décrire maintenant comme transformatrices. Ce qui correspond du reste à la terminologie de l’Union Européenne.

En effet, il y a deux aspects. 1) La dynamique d’une espèce. Des espèces indigènes ou naturalisées peuvent avoir une forte dynamique sans impact, sans produire de transformation sur le milieu. 2) L’impact: lorsque des espèces transforment le milieu en zone paucispécifique (ici, encore si on prends des bambous à chaque fois indigènes que ce soit en Chine ou en Amazonie, leurs colonisations post rudéralisation produisent des communautés plus ou moins grandes mais à chaque fois pratiquement monospécifiques. Il peut donc y avoir des espèces indigènes ayant un trait de transformatrice. Je n’aperçois pas ce cas a priori dans l’hexagone.)

Ce qui peut me déranger dans la terminologie d’invasive=exogène dynamique s’explique par la notion de post-invasive.

Post invasive. Une post invasive est une espèce que l’on ne considère plus comme invasive du fait d’un ralentissement ou d’un arrêt de sa dynamique populationnelle. Or cela peut induire plusieurs hypothèses, dont l’une pourrait être que cette dynamique est en fait une dynamique normale. Or si la dynamique est normale, cela sans impacter l’environnement, et que malgré cela elle a auparavant été classée spécialement comme invasive, cela appuie alors sur la dynamique populationnelle des plantes envahissantes. En tirant un peu, si l’on s’attarde beaucoup sous cet angle. Cela ne décrit plus un phénomène particulièrement botanique (comme l’expansion), mais un phénomène psychologique dans des cultures ou des sous cultures de certaines sociétés humaines: l’inquiétude, en l’occurrence … De voir des espèces montrer une telle puissance de conquêtes. Bien entendu, ce type d’interprétation se révèle alors à côté des clous. Mais néanmoins, je préfère suivre les « tablatures » de Jauzein en tous cas pour l’instant, puisqu’elles dissocient déjà la dynamique de populations et l’éventuelle capacité de nuisance de telle ou telle espèces (en tel ou tel lieu)

Si, ces nouvelles définitions semble pouvoir vider peut-être et sur la marge un peu de son sens le terme d’invasive, cela met surtout en valeur les 2 aspects en les séparant clairement. Et du côté de la dynamique, pouvoir peut-être mieux questionner les blooms, les accélérations un peu soudaines quand il y en a.

Facteurs: Les facteurs permettant à cette problématique de surgir sont à la fois des facteurs internes à la plante (amplitude écologique, allélopathie, etc.) et des facteurs externes (la niche écologique présente suffisamment de place, rudéralité, ombrothermie, nutriments).

Pour le cas général, sont considérées envahissantes les espèces (quelque soit leur règne) ayant un impact significatif et négatif (notamment en termes de diversité) sur l’environnement.

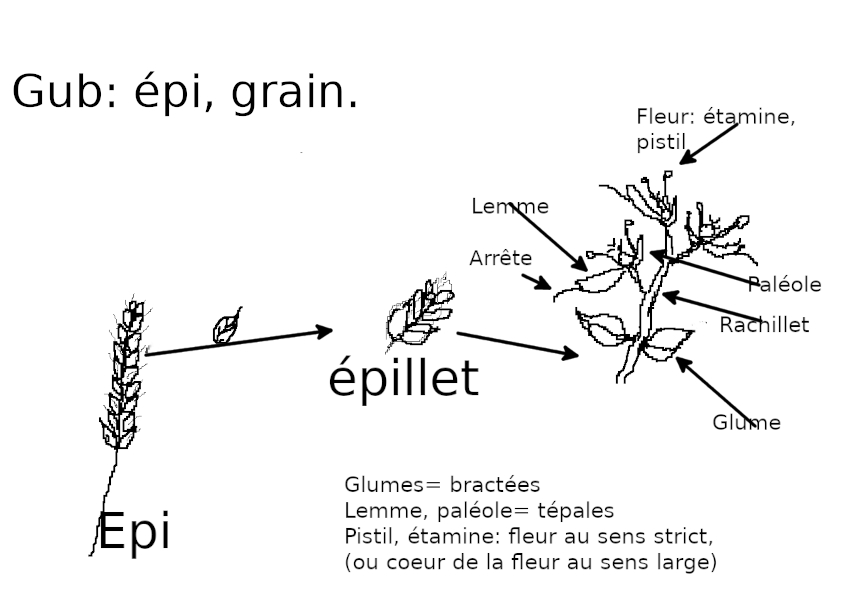

Epi [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences] :

Inflorescence (fleur complexe) allongée dont toutes les fleurs sont sessiles et insérées sur un axe central. Si fleurs non sessiles, il s’agit d’un racème.

Epillet [descripteur. Botanique]:

Partie élémentaire d’un épi, d’une grappe de Poaceae. Voir: Fleur (structure; Poacae)

Equipement

Sortir couvert. Manches fermées. Vêtements tout aussi que fermés que possibles (tiques). Une casquette, un chapeau et de l’eau par temps chaud. Si temps vraiment chaud, préférer de l’eau faiblement ou microsalée.

Bonnes chaussures ou bottes selon les endroits.

Eventuellement papier. Crayon: de quoi prendre des notes. Ou en tous cas les fiches de relevés. Surtout si on veut faire le truc.

Quelque chose de précis pour mesurer. mesures millimétriques (normalement inséré dans les flores et guides).

De quoi faire un point GPS (cf: logiciel de cartographie).

Optique: loupe X30 pour les végétaux, mais loupe x10 pour les pierres. Appareil photo (macro pour les détails les plus fins, et dans ce cas un pied peut être utile). Un petit microscope. Une loupe binoculaire si possible (je n’en ai pas)

(Drone?)

Cadre 1×1 m (quadrat) si c’est le programme diversité, normalement confié par l’organisateur qui vous convie.

Flores et guides. Voir biblio.

Sa mémoire!

Logiciel Qgis pour la cartographie.

Espèce [Concept fondamental. Toutes sciences afférentes à celles dite de l’évolution]:

L’espèce outre le fait d’être un rang taxonomique, est déterminée biologiquement (elle a une descendance durablement féconde), génétiquement, et est plutôt morphologiquement bien distincte. Elle est constante, morphologiquement, génétiquement. Sa valeur statistique est donc : « toujours ». Soit, plus forte que pour une variété, et plus forte encore que pour une forme.

La labilité de ce rang d’espèce existe parfois … Elle me semble assez souvent à mettre en lien avec les différents types de spéciations existants: spéciation par vicariance (allopatrique), spéciation par hybridation, par migration (voir à ploïdie), par colonisations de niches. Mais parfois également, voir ci-dessous la continuité des espèces.

Des variations dans le rang d’espèce peuvent dépendre en outre de la méthode de définition d’une espèce. Méthode classique morphologique, méthode génétique … La méthode morphologique peut poser des problèmes (voir le genre Festuca ou Brassica). La méthode génétique est susceptible de donner parfois des résultats qui ne sont pas traduits morphologiquement. On ne voit rien. Ce qui rend l’identification beaucoup moins pratique ou même tout à fait impossible, en fait (sauf à posséder le bon gros laboratoire).

Jauzein préconise donc la méthode cytologique qui permet de reconnaître visuellement les différentes espèces tout en étant beaucoup plus pertinente que la méthode classique morphologique. Mais il s’en suit que les rangs choisis (espèce, sous-espèce …) ne sont pas toujours identiques à ceux de la méthode génétique.

En outre le nombre d’études permettant d’accorder le rang de genre, d’espèce, de sous espèce n’est pas toujours communiqué.

CONTINUITE DES ESPECES

Déterminer une espèce implique une sorte de cadre homogène, qui peut paraître a posteriori comme établi d’autorité. Mais si cela fonctionne, on peut se dire que ce n’est pas trop mauvais.

Ainsi il existe des continuités sans intérêt particulier qui sautent les éléments de la classification tels que répertoriés. L’ornithorynque possède un bec, mais qui plus est un bec qui conviendrait à un canard (anatidé), simplement il n’a pas de plumes mais surtout il a des poils. Les poils étant une caractéristique majeure des mammifères. L’exception ne fait pas la règle, et on aime avoir une classification la plus homogène possible.

Le plus souvent, ou assez souvent, les groupes sont beaucoup plus dans une continuité, plus difficile à appréhender. Dans ce contexte, les botanistes essaient d’établir ce qui appartient plutôt à cette espèce, ce genre qu’à une autre espèces, un autre genre. Ce qui est recherché c’est un groupe homogène.

Il peut parfois en ressortir un aspect un peu autoritaire. Ainsi pour déterminer si deux « types » de Carex leporina sont des sous-espèces ou des variétés, la génétique (la chorologie laissant sans doute une part de doute) a répondu qu’à moins de 1% de différence, il s’agit d’une variété.

HOLO-ESPECE?

Le concept d’holo-espèce, parfois présenté de manière à interroger le concept d’espèce, n’épuise en fait pas la pertinence du concept d’espèce, puisque le caractère symbiotique (notamment avec des bactéries) de toutes les espèces, l’est aussi en fait pour chaque espèce, exceptions faites des procaryotes (mais ici c’est de la plante, pour l’instant on s’en fout).

ESPECE BINOMIALE.

L’espèce est indiquée par un binôme du nom du genre et de son épithète.

Geranium dissectum présente le nom du genre Geranium accompagné de l’épithète dissectum, en référence à ses feuilles découpées.

Adansonia digitata. Le nom du genre est donné en hommage au botaniste Michel Adanson, et l’épithète souligne que les feuilles sont digitées. Ce qui est le cas aussi des autres Guye (Baobab).

Etamine [descripteur. Organe. Botanique]:

L’étamine est donnée comme la pièce mâle de la fleur. Elle produit du pollen, des gamètes dites mâles qui iront féconder la partie femelle de la fleur (le gynécée ou pistil). L ‘étamine est constituée du filet, et tout en haut des anthères. En tous cas des anthères, le filet étant facultatif (anthères sessiles).

Etats alternatifs stables [Loi. Concept. Ecologie]

Voir Hysteresis

Ethologie (une discipline)

L’éthologie concerne l’étude du comportement (en principe animal. Et n’existe pas pour les plantes). Des données d’éthologie peuvent permettre l’aide à la spéciation des espèces animales. Pour comprendre par des activités de quoi il s’agit, je renvoie à Physarum polycephalum et cie, puisque l’éthologue Audrey Dussutour, ayant eu besoin de données à grande échelle a organisé une popularisation pédagogique du « Blob ». C’est vraiment très drôle. Cela peut faire un très bon cadeau.

Sous l’angle de l’éthologie, l’intelligence, la pratique des outils, etc. Le rapport inné/acquis, lequel a depuis longtemps été remis en question, n’apparaissent pas comme des spécificités de l’espèce Homo sapiens.

Eu- :

Vrai. Ou par adjectivation : véritablement, vraiment. Très, beaucoup par extension. Eutrophe : satiété assurée. Eudicotylédones : groupe des vraies dicotylédones (une sorte de subtilité de la classification).

EUNIS [(nouvelle) organisation des communautés de plantes. Plus pratique]

Le code EUNIS est un référentiel permettant la qualification des végétations de manière simple, précise et intuitive.

Il s’agit cependant d’un référentiel très simplifié vis à vis de la phytosociologie, et je ne l’aime pas beaucoup.

D’une part, parce que d’autres disciplines s’appuient déjà sur la phytosociologie (éco paléontologie), d’autres part parce qu’il m’apparait trop peu précis pour mettre en valeur comment s’articulent les différentes caractéristiques qui témoignent d’un « phytopaysage » … Comment s’articulent les influences du climat, de la géologie (on est sur du très large), mais aussi de la lithosphère, de la pédologie, des influences biotiques, et notamment des influences humaines …

Cependant des caractéristiques phytosociologiques demandent plus de temps, et selon les situations, il n’est pas garanti d’obtenir un niveau de précisions supérieur au code Eunis.

Exogène [concept. Botanique]

Contraire d’indigène. La plupart des exogènes sont des occasionnelles. Autrement dit, elles disparaissent 🖖🏾🖖🏾. Certaines peuvent encore être subspontanées et pour les plus veinardes, elle peuvent même parfois se naturaliser.

F. Haut de page

Falciforme, falquée [descripteur. Botanique]:

En forme de faux. le limbe d’une feuille est courbé d’un côté, il est arqué.

Feu [écologie et sciences de l’humain; agriculture: typologie]:

Le feu est un traitement particulier que l’humain applique à son environnement. Très rare dans l’hexagone, il est interdit. Il se distingue en trois types:

- l’espace est débroussaillé, et ce qui est exporté est brûlé à part

- Le feu n’est mis qu’au parties aériennes des végétaux.

- Le feu est mis au sol.

Ce dernier cas est le plus particulier. Car il brûle la partie superficielle du sol et la vie qui en est constituante. Ce type de feu pour ne pas avoir d’impacts à long terme sur le sol doit être écarté par des périodes d’environ 10 ans. Mais cela dépend aussi du climat.

C’est ce dernier type de feu qui est utilisé dans les essartages amazoniens. Or l’impact sur le sol est probable. Impliquant l’hypothèse d’une modification écologique mais ne brisant pas le fait de successions vers la forêt arborescente (a savoir quelles incidences sur la particularités des groupements végétaux en post-abandon?). A cet aspect s’ajoute tant chez William Ballée que chez Glenn H. Shepard Jr l’observation d’une plus grande biodiversité à proximité d’anciens hameaux. Et donc la nécessité d’une certaine délicatesse peut-être dans la circonscription des groupements végétaux amazoniens.

L’avantage du feu pour les plantes: restitution d’une grande quantité de K, P à travers les cendres. Et éventuellement compenser l’acidité de certains sols.

Le feu n’est pas le seul moyen d’obtenir des essarts. Ce type de feu peut connaître une autre fonction. Les plantes fleurissent globalement mieux à la lumière. Des fruitiers ou d’autres plantes utiles d’ourlets peuvent être recherchés. Le feu permet d’agrandir la lisière.

Le feu est connu par plusieurs espèces d’Homo, dont la nôtre qui continuons à l’utiliser. Le feu correspond à une utilisation d’énergie. En Australie, 2 milans et un faucon ont été signalés comme utilisant le feu (Milvius migrans, Haliastus sphenurus, Falco berigora). Il s’agirait en ce qui concerne ces rapaces d’une technique de chasse.

Fersiallitique [pédologie]

Les sols fersiallitiques sont des sols que l’on trouve essentiellement en climat subtropical. Dans l’Hexagone, en climat méditerranéen. Surtout Bouche du Rhône (et ponctuations du Causse du Méjean, et de l’arrière pays niçois). La pédogénèse diffère de ce que l’on trouve ailleurs de manière dominante dans l’Hexagone. Ces sols sont très riches en argile fine, stables. Ils sont rubéfiés. Le fer de la roche mère s’est oxydé. Ils sont donc riches en oxyde de fer (Fe2O3), mais aussi en Silice et en Aluminium. Ils sont plutôt de pH neutres, et présentent une saturation importante (cations). La disponibilité en Fer favorise l’échange pour le phosphore.

Le climat tropical, connait quant à lui des sols ferralsoliques, ferrugineux, ferralitiques. Ces trois types de sols sont susceptibles donner lieu à un horizon latéritique (durcissement très prononcé en surface du sol, cuirasse)

Filet [descripteur. Partie d’organe. Botanique].

Pièce des étamines soutenant les anthères. Les étamines n’ont pas toujours de filet. L’anthère pouvant être sessile.

Fitness

Voir adaptation

Fleur [descripteur. agrégat d’organes. Botanique] :

La fleur au sens strict est composée du gynécée et de l’androcée. Sur ce site, le terme fleur est utilisé au sens habituel ou vernaculaire, et parfois au sens le plus strict, mais alors c’est indiqué.

Fleur en languette [descripteur. Botanique. typologie des fleurs] :

Chez les Asteraceae (pâquerette), concerne les fleurs extérieures ressemblant à des pétales. Voir ligule pour plus de précisions.

Fleuron [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs]:

Fleurs de petites taille. Chez les Poaceae, la fleur au sens strict, et parfois lemme et paléole. Voir structure de la fleur chez les Poaceae

Fleur, structure (Poaceae):

Fleur tubulée [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs].

Chez les Asteraceae, concerne les fleurs souvent très petites se trouvant au moins au cœur de l’inflorescence. Elles ont en effet des pétales dont la base soudée forme un tube.

Foliole [descripteur. Botanique]:

Les folioles sont les parties du limbe d’une feuille composée. Elle ressemble à de petites feuilles mais n’ont pas de bourgeons à la naissance de leurs axes. L’axe principal ou s’insèrent les folioles est un rachis.

Forma; forme [Concept. Botanique]:

S’écrit: fo ou f. Catégorie taxonomique très mineure. Rang presque le plus bas juste avant subforma. Rang sans pertinence particulière. Morphologie divergente vis à vis de l’espèce ou de la variété, mais cela étant plutôt considéré comme une sorte d’accident. La différence morphologique est attribuable à une mutation sporadique. Sa valeur statistique est considérée conséquemment comme faible, plus faible que celle de la variété, et bien plus faible que celle de l’espèce. On peut presque dire d’une plante dont que l’on qualifie au niveau formel: « cela arrive ».

Friche [concept ou notion selon la rigueur d’utilisation. Phytosociologie. Ecologie]:

Au sens large: abandon de cultures laissées à la dynamique des successions naturelles. Il s’agit de formations post culturales au sens large, en tous cas rudérales, surtout pionnières, et à distinguer des ourlets. Senso stricto pionnières rudérales (souvent sur sols riches), en reconquête sur des sols dénudés.

G. Haut de page

Gabbro [lithologie. Géologie]:

Les gabbros sont des roches plutoniques à texture grenue de pH basique. Se différencie du granite car possédant de l’olivine et ne possédant pas de quartz. Le quartz se remarque bien à l’oeil nu.

Géomorphologie [une discipline]